Pourquoi vous êtes-vous orienté vers l’exercice en PASS ?

Quand j’ai commencé à exercer, je ne pensais pas que je travaillerai dans une PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé). D’ailleurs, ce dispositif n’existait pas encore.

J’ai commencé en pratiquant une médecine extrêmement technique, en réanimation et aux urgences.

Paradoxalement, ce que je pensais ne pas être essentiel pour moi a commencé à me manquer c’est-à-dire le contact avec le patient, que l’on a difficilement aux urgences, où l’on voit passer des gens, mais dont on sait rarement ce qu’ils deviennent par la suite.

Concernant les populations, j’entends souvent parler de « populations précaires ». Après 25 ans d’expérience, je peux affirmer qu’elles n’ont rien de précaire, si ce n’est leur situation. On doit dire selon moi « personnes ou populations en situation de précarité », c’est une nuance qui me semble importante.

À l’hôpital de Pontoise, la PASS a ouvert ses portes en décembre 2000. Au début, j’étais en temps partagé entre la PASS et l’hôpital, puis je me suis consacré uniquement à la PASS.

J’ai toujours souhaité travailler dans le secteur public. Pour moi, la médecine commerciale était exclue. Idéologiquement, ce n’était même pas une option, car je n’ai rien à vendre.

Je considère d’ailleurs que la santé n’est pas à vendre. Dans une société digne, on ne devrait pas payer pour se soigner, comme on ne devrait pas payer pour aller à l’école.

Une définition de la santé publique de manière large et de votre pratique faite en PASS ?

La santé publique s’intéresse aux populations, elle vise à améliorer la santé globale d’une population donnée, qu’il s’agisse de la population générale ou de populations spécifiques.

En PASS, on soigne des personnes, ce n’est donc pas de la santé publique au sens large. La population est très diverse. La porte d’entrée d’une PASS est souvent la situation de précarité mais toute personne ayant des difficultés pour se soigner correctement peut relever d’une prise en charge à la PASS.

La particularité de la PASS est de soigner les gens en difficulté, ou qui rencontrent des difficultés pour se soigner, le but est donc que ces difficultés disparaissent pour faire en sorte que la personne puisse se soigner comme tout le monde. Par exemple, si une personne diabétique est à la rue, il faut soigner son diabète, mais surtout faire en sorte qu’elle ne soit plus à la rue.

Pour moi, la PASS est une méthode. Il s’agit de connaître et de comprendre les difficultés et les obstacles que rencontre chaque personne et tenter de les résoudre, de les contourner, de les surpasser.

Il faut par conséquent du temps pour connaître les conditions de vie de la personne, son origine, son activité, son niveau d’instruction... pour identifier ses problèmes et donc les résoudre.

Si on revient sur l’exemple de la personne diabétique à la rue, cela ne sert pas à grand-chose de lui dire qu’il faut manger du poisson ou des légumes frais qu’elle ne pourra pas acheter. La question est de savoir, en fonction de ses moyens, quelles solutions apporter, y compris si entre temps il n’est plus suivi à la PASS.

Une personne qui dort à la rue et qui a mal au dos, aura toujours mal au dos si elle continue de dormir dehors, malgré tous les médicaments administrés. Les médicaments ne remplaceront jamais un lit.

À Pontoise, nous avons la chance de bien connaître les associations qui travaillent sur le territoire, notamment sur l’hébergement. Cela facilite les accompagnements.

Quel est l’apport d’un médecin dans une structure telle une PASS ?

Un projet doit être élaboré pour chaque personne se présentant à la PASS.

Ce projet doit être défini par l’ensemble de l’équipe (médecin, assistante sociale, infirmière) mais également par les autres membres y compris la personne en charge de l’accueil, qui passe parfois plusieurs heures avec le patient.

L’apport technique du médecin permet de participer à la prise de décision grâce à la connaissance de la pathologie. Cependant, cette participation doit être au même niveau que celle des autres membres de l’équipe le but étant de mettre le patient au centre des préoccupations.

On parle souvent d’ordonnances, comme si le médecin avait la possibilité donner des ordres. Pour qu’un patient accepte les propositions qui lui sont faites il faut surtout le convaincre et convaincre les partenaires en proposant des solutions réalisables.

La méthode, c’est donc partir des difficultés pour trouver des solutions adaptées.

Exemple : lors d’un remplacement de valve cardiaque, on peut choisir entre une bio-valve (extraite d’un animal) ou une valve métallique. Schématiquement, pour les personnes âgées, on privilégie la bio-valve, et pour les plus jeunes, la valve métallique. Cette dernière nécessitant un traitement anticoagulant très strict et souvent difficile à doser : un sous-dosage expose à un risque (AVC, par exemple) un surdosage à un risque d’hémorragie.

J’ai dû gérer cette problématique pour une femme d’une trentaine d’années, chez laquelle le chirurgien voulait poser une valve métallique en raison de son jeune âge. Comme, un traitement anticoagulant est difficilement envisageable pour une personne sans domicile, j’ai pu convaincre le chirurgien de mettre une bio-valve.

Un autre cas similaire concernait un jeune patient SDF et alcoolique qui avait eu une valve métallique. Il fallait sans cesse ajuster les doses d’anticoagulants sans jamais atteindre le bon objectif.

Dans ce cadre, le médecin de la PASS va jouer un rôle auprès de ses pairs et expliquer pourquoi la prise en charge sanitaire peut être différente.

Quel regard portez-vous sur l’évolution des pratiques et l’évolution des acteurs ?

Les PASS sont apparues avant la création des ARS à une époque où le social et le sanitaire étaient liés.

À Pontoise, par exemple, des cadres ont eu la volonté de créer une PASS, dans un territoire urbain et rural. L’hôpital disposait d’un patrimoine immobilier et la PASS a été implantée dans une de ces maisons. Dès le début, est apparue une volonté forte de faire travailler ensemble l’équipe médicale, sociale et infirmière.

À cette époque, beaucoup d’hôpitaux avaient fait le choix de la présence aux urgences d’une assistante sociale, souvent à mi-temps, chargée d’évaluer les situations et de diriger les patients en difficulté vers différents services avec une prise en charge financière spécifique.

D’autres hôpitaux comme Pontoise ou ceux de l’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris), ont fait le choix d’une structure dédiée avec un personnel soignant et social spécifique.

Pendant longtemps, ces deux conceptions se sont confrontées. La solution d’une structure spécifique s’est finalement imposée, c’est ce qui existe actuellement dans la majorité des hôpitaux.

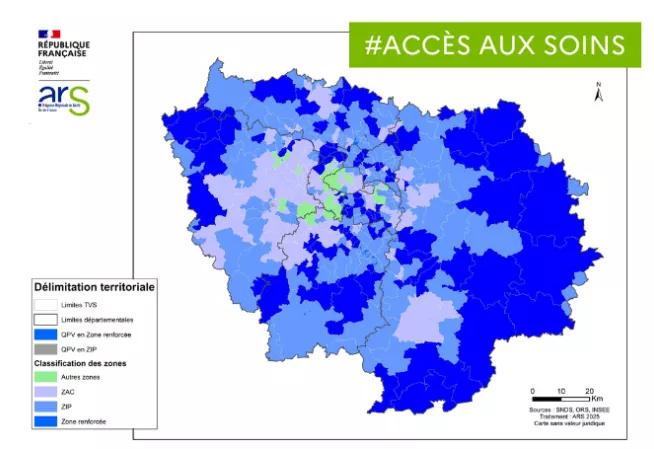

On assiste aujourd’hui à une multiplication des PASS en Île-de-France et probablement en France. Dans le Val d’Oise, après Pontoise, on a vu l’ouverture d’autres PASS : Beaumont-sur-Oise, Gonesse, Eaubonne et Argenteuil.

J’ignore si les décideurs ont pleinement mesuré l’intérêt de ce dispositif qui ne rapporte pas d’argent directement, mais qui permet d’éviter d’en dépenser.

Beaucoup de confrères pensent qu’il existe des pathologies spécifiques aux PASS et il est vrai que certains problèmes y sont plus fréquents, notamment parce que les patients connaissent des difficultés. Certains collègues pensent même que nous faisons de la médecine tropicale… car nous soignons des gens venus de loin.

En réalité, nous pratiquons de la médecine générale, abordée différemment.

En PASS, nous soignons des personnes, pas seulement des pathologies. Nous partons de la personne et de son environnement pour traiter sa maladie.

Comment évoquer ces aspects en population générale ?

On peut réussir à convaincre.

Un ophtalmologiste, à qui j’avais demandé de faire preuve de vigilance lors de la prescription de médicaments pour une femme sans sécurité sociale m’avait répondu « je ne suis pas assistante sociale ». Lorsque j’ai revu cette patiente, il avait préféré lui donner les médicaments plutôt que de les lui prescrire pour être sûr qu’elle puisse se soigner.

Nous pouvons convaincre au cas par cas. Un travail important est nécessaire, dans le milieu hospitalier, mais également au niveau de la société.

Pour beaucoup de gens, il suffit de demander l’AME (Aide Médicale de l’État) pour l’obtenir immédiatement, ce qui est bien évidemment faux.

Ce débat existe actuellement dans la société et il est important de mieux informer, en particulier ceux qui plaident pour la suppression de l’AME.

J’insiste constamment auprès de nos partenaires sur le fait que nous pratiquons une médecine raisonnable : c’est-à-dire une médecine efficace, adaptée à des patients en grande difficulté et qui ne soit pas excessivement onéreuse. On ne va pas prescrire systématiquement la dernière molécule coûteuse quand une alternative existe.

Nous devons rester une médecine raisonnable, qui dépense peu mais bien !

Pour mieux soigner la population, il faut savoir mieux utiliser nos ressources.

Quels sont les avantages en termes d’organisation du temps vie personnelle / vie professionnelle ?

Pour un médecin ayant une activité libérale, non salariée il existe une relation directe entre le nombre de patients vus et ses revenus. Une dérive possible est qu’on cherche à en voir toujours plus.

En tant que médecin salarié, on peut mieux gérer son temps, y compris avec les patients.

Dans les PASS, certains patients ont un rendez-vous programmé et d’autres se présentent spontanément.

Combien de temps consacrer à chaque patient ? il n’existe pas de durée fixe.

Exemple, lorsque nous faisons appel à un interprète par téléphone, le temps de consultation est multiplié par trois, voire quatre. Il faut poser la question, la faire traduire, recevoir la réponse, etc.

L’avantage d’être salarié, c’est la garantie d’un salaire fixe à la fin du mois, avec un nombre d’heures raisonnable à faire.

Bien sûr, nous gagnons moins que certains confrères libéraux, mais il serait faux de dire que les médecins sont mal payés dans les hôpitaux publics. Nos revenus sont relativement confortables.

Cela nous permet de gérer notre travail à un rythme raisonnable, de privilégier la qualité tout en conservant une vie familiale et sociale équilibrée.

Nous avons surtout la satisfaction de pouvoir se dire que nous avons fait le maximum pour chaque patient.

Cependant, la médecine libérale garde sa place dans le système de soins et j’incite souvent les patients à aller consulter en cabinet lorsque leur situation le permet pour intégrer le droit commun.

Aujourd’hui, beaucoup de médecins préfèrent travailler à l’hôpital, les conditions y sont différentes. Exemple, nous ne sommes jamais seul, ce qui n’est pas le cas dans certains cabinets.

Les personnes en précarité ne sont pas différentes des autres, seule leur situation les différencie. Avant, mon but était de sauver des vies. Maintenant, j’essaie d’améliorer des existences, et c’est beaucoup plus difficile. Exemple, un massage cardiaque, ça marche ou pas. C’est un moment très intense, avec un geste technique à faire. Si ça marche, on est contents, sinon, on ne peut rien y faire.

Essayer d’améliorer les conditions de vie des personnes est beaucoup plus compliqué, et c’est aussi difficile à gérer pour nous-mêmes. Nous recevons certains patients vivant dans la rue depuis de nombreuses années. Pour observer la moindre évolution de leur situation, il faut parfois plusieurs mois.

Au début, nous souhaitons que ce soit rapide, mais c’est le patient qui détermine la vitesse de la progression. Le médico-social n’est pas toujours facile, il faut réussir à faire travailler ensemble des soignants et des travailleurs sociaux sans que les uns ne prédominent sur les autres.