Une activité réglementée depuis 2007

L'activité en cancérologie est réglementée depuis 2007. Les trois grandes disciplines thérapeutiques en cancérologie (chimiothérapie, radiothérapie externe et chirurgie) sont ainsi soumises à autorisation. Les premières autorisations de traitement du cancer ont été délivrées en Île-de-France en 2009, sur le fondement des décrets du 21 mars 2007 et de l'arrêté du 29 mars 2007.

Ce dispositif d'autorisation des établissements de santé pour l'activité de soins de traitement du cancer vise à assurer, sur l'ensemble du territoire et pour tous les patients, une égalité d'accès à des soins de qualité et repose sur trois piliers :

- Des conditions transversales de qualité

- Des critères d'agrément définis par l'INCa pour garantir une qualité optimale de la prise en charge des patients en cancérologie, qui concernent les trois grandes disciplines thérapeutiques du cancer (chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie)

- Des seuils d'activité minimale à atteindre pour certains traitements garantissant la pratique suffisante et régulière de l'équipe de soins pour assurer une prise en charge de qualité.

L’enjeu des décrets de 2022 : renforcer la qualité des soins et et l’accessibilité territoriale

Afin de renforcer ce cadre législatif et dans une volonté d’amélioration de la qualité des prises en charge, le ministère de la Santé a publié en avril 2022 deux nouveaux décrets (modifiés par les décrets de décembre 2023) pour réformer la délivrance des autorisations d’activité de traitement du cancer par les ARS.

Cette réforme vise à trouver un meilleur équilibre entre l’accès à des traitements experts et innovants, et l’accès à des soins en proximité. Il s’agit ainsi d’éviter des renoncements aux soins ou des délais excessifs d’accès aux traitements, et de garantir une meilleure qualité de vie aux personnes concernées.

Ces nouvelles mesures s’inscrivent dans les objectifs prioritaires de la Stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2030. Celle-ci vise à renforcer la visibilité et la qualité des soins en cancérologie (en particulier pour les cancers de mauvais pronostic) et à tenir compte des enjeux liés à la réduction des séquelles. Elle recherche également l’amélioration de la qualité de vie pour les patients pendant et après le traitement.

Ces décrets, dont les critères ont été pris en compte dans les travaux de rédaction des schémas régionaux de santé 2023-2028 des ARS, réaffirment toutes les exigences applicables à chaque détenteur d’une autorisation de soins de traitement du cancer et en introduisent de nouvelles :

Le renforcement de certains seuils d’activité

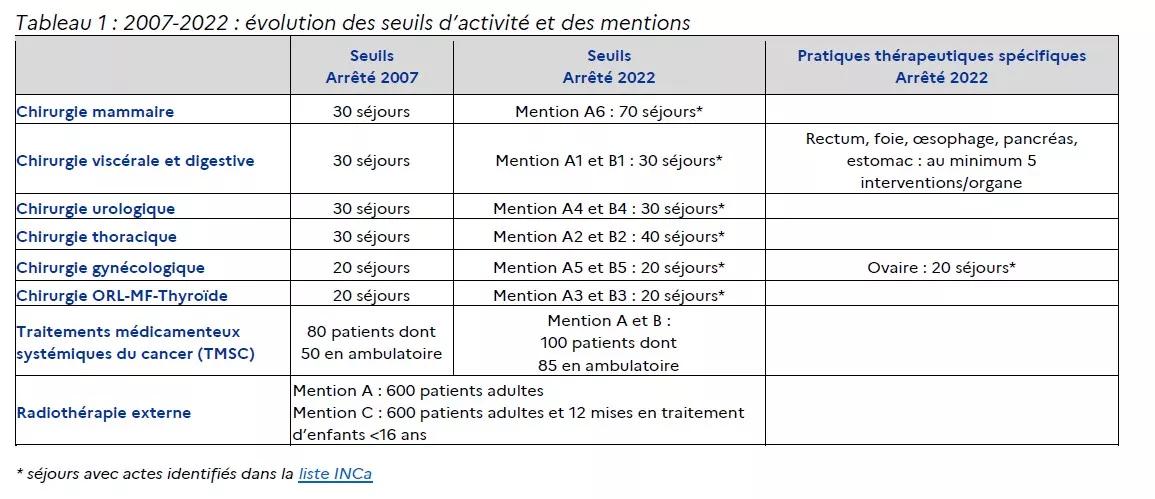

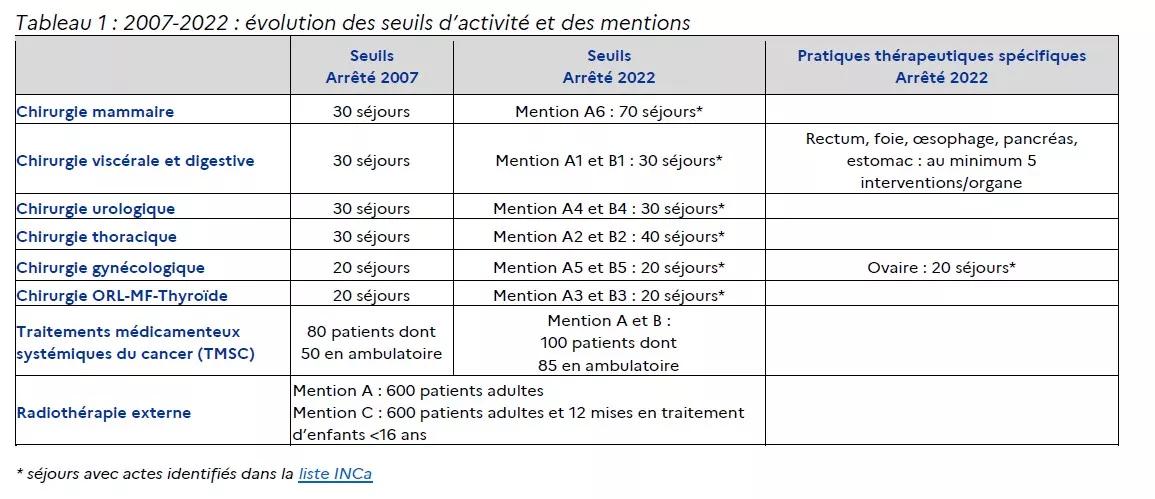

Les décrets renforcent les exigences en matière de seuil d’activité en chirurgie oncologique considérant qu’une activité régulière est une garantie de qualité des soins (voir tableau 1). D’une part la méthode de calcul des seuils pour la chirurgie oncologique a été modifiée. Elle est désormais recentrée sur la chirurgie d’exérèse ce qui signifie que certains actes ne sont plus pris en compte (par exemple, pour les ablations de la tumeur, les reprises chirurgicales ne sont plus comptabilisées), et le seuil est à atteindre annuellement (contre une prise en compte des 3 dernières années précédemment). D’autre part, certains seuils existants ont été augmentés. Enfin, de nouveaux seuils ont été créés sur des segments d’activité, notamment pour :- La chirurgie oncologique mammaire (passage d’un seuil de 30 séjours à 70 séjours par an impliquant des actes identifiés dans la liste INCa)

- La chirurgie oncologique gynécologique avec identification d’une activité spécifique de chirurgie ovarienne et donc de 2 seuils à respecter :

- 20 séjours pour les pathologies gynécologiques autres que l’ovaire,

- 20 séjours pour la chirurgie de réduction complète du cancer avancé de l’ovaire.

- Les traitements médicamenteux systémiques du cancer – TMSC (le seuil minimal d’activité passe de 80 à 100 patients par an par site géographique dont 65 en ambulatoire).

Les exigences demeurent les mêmes en radiothérapie externe (seuil fixé à 600 patients /an et un minimum de 2 accélérateurs par site géographique) et en chirurgie oncologique urologique, ORL - Maxillo- Faciale et digestive (avec néanmoins un impact de la réforme sur la gradation des soins et, en chirurgie oncologique digestive, sur l’identification des pratiques thérapeutiques spécifiques par organe).

- La mise en place d’une gradation des soins en chirurgie oncologique avec la distinction, au niveau des Objectifs Quantitatifs de l’Offre de Soins (OQOS), de mentions A et B, à répartir sur le territoire. La mention A concerne la chirurgie oncologique classique, tandis que la mention B caractérise des activités de recours et complexes. En outre, les sites autorisés avec mention B ont la possibilité de demander à réaliser des pratiques thérapeutiques spécifiques (PTS) pour la chirurgie oncologique digestive et gynécologique, ciblant notamment des cancers de mauvais pronostic ;

- L’introduction en matière de traitements médicamenteux systémiques du cancer (TMSC), anciennement dénommés « chimiothérapie et autres traitements médicaux spécifiques du cancer », d’une mention B permettant d’identifier les sites réalisant des traitements intensifs.

- L’identification de l’activité pédiatrique à travers la mention C, déjà en place en Île-de-France dans le cadre des décrets précédents ;

- Le renforcement des dispositions transversales de qualité à travers quatre volets :

- La qualité du projet thérapeutique proposé au patient

→Discussion du traitement en réunion de concertation pluridisciplinaire

→L’accès aux tests génétiques

→L’accès aux essais cliniques - La qualité du projet de soins de support (prise en charge de la douleur, soutien psychologique…) proposé au patient qui, selon les situations, doit aborder les volets suivants

→L’accès aux soins oncologiques de support

→Le repérage de la fragilité gériatrique

→L’accès à la préservation de la fertilité

→L’accès à la chirurgie reconstructrice - La qualité des pratiques professionnelles qui passe notamment par l’analyse des quatre volets suivants

→Le dialogue avec les établissements dits « associés »

→Le plan de formation pluriannuel

→Le respect des seuils d’activité

→Le plan de continuité des soins - L’attention portée aux moments clefs du parcours

→Le dispositif d’annonce

→Le programme personnalisé de soins

→Le programme personnalisé de l’après-cancer

- La qualité du projet thérapeutique proposé au patient

L’ensemble de ces critères a été pris en compte par l’ARS Île-de-France dans son schéma régional de santé 2023-2028. Lors de l’élaboration de ce schéma, trois ambitions avaient guidé l’ARS Île-de-France dans la mise à jour des OQOS cadrant la délivrance d’autorisations pour les activités de traitement du cancer (Partie 2, volet 1 - fiche 1.19) :

- Rééquilibrer l’offre, en particulier concernant la chirurgie oncologique, entre les départements en priorisant les activités vers les territoires les moins dotés ;

- Structurer la gradation de l’offre de soins en proposant un nombre d’implantations en mention B suffisantes pour couvrir les besoins, tout en prenant en compte la nécessaire expertise pour ces différentes activités, et en veillant à l’adéquation de la prise en charge avec le plateau médicotechnique et la continuité des soins en place ;

- Pérenniser les filières d’excellences et renforcer l’accès aux prises en charge de recours ainsi qu’aux innovations.

Une réforme qui vise 3 objectifs pour améliorer l’offre dans les territoires

Procédure de dépôt des candidatures

La fenêtre de dépôt de candidatures pour continuer à exercer une activité existante de traitement du cancer ou pour exercer une nouvelle activité de cancérologie était ouverte entre le 15 juin et le 15 septembre 2024. Les établissements franciliens souhaitant candidater devaient remplir un dossier informatisé national comprenant toutes les modalités et mentions pour lesquelles une autorisation était sollicitée. A la date butoir, 123 établissements avaient candidaté pour une ou plusieurs modalités et mentions, pour un total de 631 demandes d’autorisations.

Analyse des dossiers par l’ARS Île-de-France

A l’aune des objectifs inscrits dans le PRS 3 et dans un contexte de concurrence entre demandes déposées par les structures, l’ARS Île-de-France a procédé à un examen comparatif des mérites respectifs de chacune des demandes déposées, au regard des conditions légales et réglementaires applicables.

L’analyse des dossiers prend ainsi en compte la capacité de chaque demandeur à organiser les conditions d’implantation et techniques de fonctionnement dont la mise en œuvre des dispositions transversales de qualité, l’environnement oncologique, et pour la mention B la capacité à assurer la mission de recours et la prise en charge des situations complexes et l’accessibilité aux soins.

Les avis défavorables reposent sur des manquements à la qualité et à la sécurité des soins, le défaut de garantie du promoteur quant à l’atteinte de la conformité des seuils requis dans les délais requis, l’absence d’opportunité d’implanter un nouvel opérateur dans un territoire déjà couvert (création d’activité n’intervenant pas dans le cadre d’une opération de recomposition territoriale de l’offre) et/ou dans le cadre de l’analyse des mérites respectifs, sur la sélection des meilleurs dossiers répondant le mieux aux besoins des Franciliens.

Consultation de la CSOS

L’ARS Île-de-France s’est également appuyé sur l’expertise de la Commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) qui est une instance de démocratie sanitaire de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA). Elle associe notamment les fédérations hospitalières et des représentants des usagers. Elle contribue par ses avis à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d’organisation des soins.

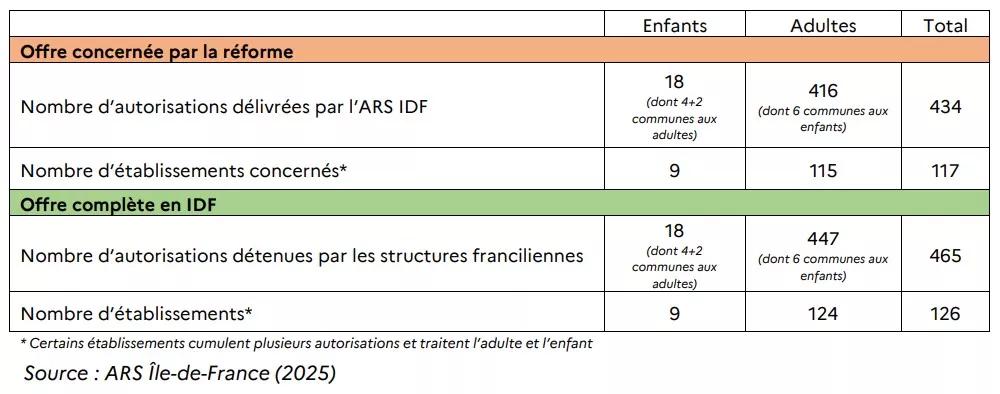

Avant application de la réforme, 134 structures de soins franciliennes (établissements de santé, cabinets de radiothérapie…) détenaient des autorisations pour des activités de cancérologie. Parmi ces 134 structures, 9 pratiquaient notamment des activités de pédiatrie (et 2 pratiquaient même exclusivement ce type d’activités).

Autorisations délivrées par spécialité

Après application de la réforme et à l’issue de la procédure d’instruction des dossiers déposés, 126 structures sont désormais autorisées à exercer des activités de cancérologie (dont toujours 9 pour notamment des activités de pédiatrie et 2 pour exclusivement ces activités). A noter que parmi ces 126 structures, 117 ont été concernées directement par la réforme (ce n’était pas le cas des centres de radiothérapie externe et de curiethérapie adulte dont l’activité n’a donc pas été impactée et n’a pas fait l’objet d’un réexamen).

Collectivement, ces 126 structures détiennent désormais 465 autorisations diverses d’activités de cancérologie, dont 434 ont été délivrées dans le cadre de la réforme, pour une durée de 7 ans.

Le nombre total de structures détenant une ou plusieurs autorisations recule donc de 8. Cela traduit pour partie la non-atteinte par certaines structures des prérequis de la réforme, et pour partie des choix propres à certains établissements de ne pas redéposer de demandes, notamment suite à des démarches de structurations internes au niveau des GHT.

Cette nouvelle organisation de l’offre permet de mettre en œuvre les nouvelles exigences essentielles pour contribuer à une amélioration de la qualité de la prise en charge des patients et un rééquilibrage territorial garantissant un accès aux soins de proximité. Afin de favoriser cette démarche de rééquilibrage, l’ARS Île-de-France a renouvelé des autorisations pour des établissements qui n’atteignent pas à date les seuils exigés mais qui présentent des projets de développement indispensables à la région ou qui sont implantés dans des zones moins bien couvertes. Une période de 2 ans est ouverte à compter de la réception de l’autorisation pour permettre à ces établissements d’atteindre les seuils d’activité réglementairement fixés.

Chaque établissement pouvant détenir plusieurs autorisations et donc exercer plusieurs activités, la répartition des autorisations est, entre les structures, la suivante :

- 104 établissements autorisés pour la chirurgie oncologique, pour une ou plusieurs des mentions suivantes :

- 71 en digestif dont 38 en mention B ;

- 16 en thoracique dont 11 en mention B ;

- 26 en ORL-Maxillo-facial dont 18 en mention B ;

- 61 en urologie dont 15 en mention B ;

- 38 en gynécologie dont 21 en mention B ;

- 55 en sénologie ;

- 72 en chirurgie indifférenciée.

- 77 établissements autorisés à administrer des traitements médicamenteux du cancer (chimiothérapie) dont 14 en mention B pour la réalisation des chimiothérapies entrainant une aplasie longue ;

- 26 établissements titulaires d’une autorisation de radiothérapie externe et 11 d’une autorisation de curiethérapie.

La mise en œuvre de cette réforme conduit à garantir une réponse au niveau de chaque département pour les prises en charge plus fréquentes, y compris complexes. C’est le cas pour les chirurgies oncologiques digestives mention A et B, ORL maxillo-faciale mention A et B, urologique mention A, gynécologique mention A et B, mammaire ainsi que pour les TMSC mention A et B.

Quelques activités nécessitant une expertise moins fréquente restent organisées à l’échelle régionale, comme la chirurgie oncologique thoracique mention A et B et la chirurgie urologique mention B. S’agissant de la chirurgie oncologique indifférenciée, la réponse est planifiée à l’échelle départementale mais pour certaines pathologies rares, le recours est organisé à l’échelle régionale (tumeurs du système nerveux central, sarcomes et tumeurs de l’œil).

Pour la prise en charge des enfants, l’organisation actuelle est reconduite avec 9 établissements de santé autorisés à la pédiatrie, dont 2 exclusivement pédiatriques. Comme pour les adultes, chaque établissement pouvant exercer un ou plusieurs types de traitements, la répartition des autorisations est la suivante :

- 7 sites pour la chirurgie oncologique pédiatrique ;

- 5 sites avec traitement médicamenteux du cancer (chimiothérapie) ;

- 4 sites en radiothérapie externe (adulte et pédiatrique) ;

- 2 sites en curiethérapie (adulte et pédiatrique)

Enfin, sur les 126 établissements au total disposant d’une activité de traitement contre le cancer en Île-de-France, 36 % sont des établissements publics, 46% des établissements privés lucratifs, 12% des ESPIC (Établissement de santé privé d'intérêt collectif) dont les centres de lutte contre le cancer (CLCC) et 6% de cabinets de radiothérapie.

Note de lecture : le total du nombre d’établissements indiqué dans la dernière colonne du tableau n’est pas égal à la somme des colonnes « adultes » et « enfants » car certains établissements ont reçu des autorisations sur ces deux champs. La ligne « offre complète en IDF » intègre l’offre en centres de radiothérapie externe et curiethérapie adulte qui n’a pas été concernée par la réforme des autorisations (9 structures).

Les établissements ayant obtenu une autorisation leur permettant de poursuivre ou de créer leur activité sont soumis à une mise en conformité des modalités, mentions et localisations autorisées ainsi que des seuils définis par arrêté, dans le but de garantir une offre qualitative dans chaque département. Les établissements bénéficient d’un délai réglementaire pour atteindre ces seuils, selon qu’ils continuent leur activité ou en créent une nouvelle :

Poursuite d’activité dans le cadre d’une ré-autorisation :

- Atteinte de 80 % du seuil à un an après la notification de l’autorisation (à l’exception des pratiques thérapeutiques spécifiques en chirurgie viscérale et digestive pour lesquelles les seuils doivent être atteints à 100%) ;

- Mise en conformité dans les 2 ans à compter de la notification de l’autorisation.

Création d’activité :

- Les structures ont 3 ans pour débuter l’exécution et engager la quatrième année la mise en œuvre et la prise en charge du 1er patient avec une mise en conformité aux conditions d’implantation et de techniques de fonctionnement dès le démarrage de l’activité ;

- Activité prévisionnelle annuelle supérieure à 80% du seuil à un an après la mise en œuvre de l’activité ;

- Atteinte du seuil au plus tard 2 ans après la mise en œuvre de l’activité (36 mois pour la radiothérapie externe).

A l’inverse, en cas de cessation d’activité dans le cadre du rejet de la demande d’autorisation :

- Les établissements disposant d’une autorisation antérieure dont la poursuite d’activité n’a pas été sollicitée ont vu leur autorisation retirée à la date de clôture de la fenêtre de dépôt des demandes d’autorisation soit le 15 septembre 2024 (ordonnance du 12 mai 2021). Une exception a été mise en place pour les autorisations d’irradiations en sources non scellées (radiothérapie interne vectorisée) qui seront intégrées aux décrets de médecine nucléaire et sont donc prorogées jusqu’à la délivrance des autorisations de médecine nucléaire thérapeutique prévues à l’automne 2025.

- Pour les établissements ayant procédé à une demande d’autorisation, rejetée, et qui détenaient précédemment l’autorisation :

- Cessation d’activité au 15 juin 2025 pour la modalité TMSC ;

- Cessation d’activité au 15 septembre 2025 pour les mentions de chirurgie oncologique. L’établissement doit organiser la cessation de cette activité dans le délai notifié en adressant les patients sur des sites autorisés dans le respect du libre choix du patient.

- Pour les établissements ayant procédé à une demande d’autorisation de chirurgie oncologique mention B rejetée et à une demande d’autorisation en mention A acceptée, certaines activités liée à la mention B s’arrêtent au 15 septembre 2025. Ainsi, par exemple, pour la mention A1 de chirurgie oncologique viscérale et digestive, l’établissement de santé ne peut plus pratiquer après la date du 15 septembre 2025 les interventions en rapport avec les pratiques thérapeutiques spécifiques (PTS) d’organe (œsophage ou jonction gastro-œsophagienne, foie, estomac, pancréas et rectum) identifiées par la méthode INCa 2022 actualisée en octobre 2023. De plus, il ne peut plus pratiquer les interventions relevant de la mission de recours ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée, y compris les atteintes péritonéales, qui relèvent de l’appréciation de la RCP.