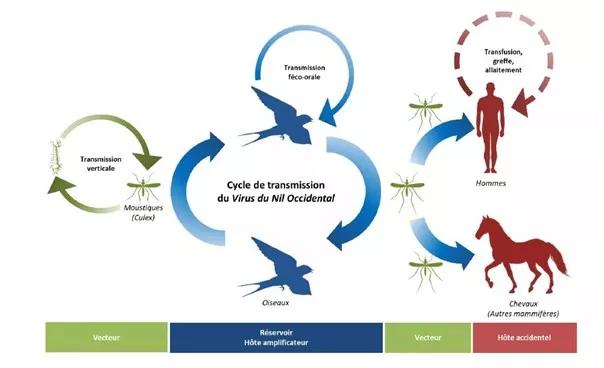

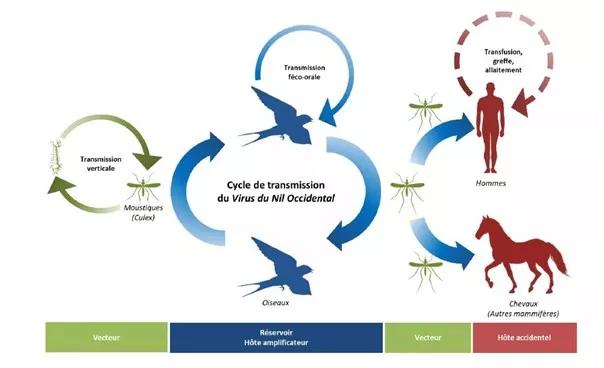

Les modes de transmission du virus du Nil occidental (VNO)

Le virus du Nil occidental (VNO) se transmet accidentellement aux hommes et aux chevaux par l’intermédiaire de moustiques essentiellement du genre Culex, en particulier à l’espèce Culex pipiens. Les oiseaux constituent le réservoir naturel du virus. Il n’y a pas de transmission interhumaine directe, ni de transmission via les moustiques d’un humain infecté vers une autre humain. Dans les zones tempérées, la transmission est saisonnière, lors de la période d’activité des moustiques vecteurs, de mai à novembre de chaque année.

En dehors de la transmission vectorielle, une transmission rare mais possible peut survenir lors de transfusions sanguines ou des transplantations d’organes (greffes).

Les symptômes

La période d’incubation dure classiquement de 2 à 6 jours mais peut se prolonger jusqu’à 14 jours. Dans 80 % des cas, l’infection passe inaperçue. Sinon, elle peut provoquer des symptômes proches de ceux de la grippe, se caractérisant par l’apparition brutale d’une fièvre accompagnée de :

- Maux de tête et de dos,

- Douleurs musculaires, douleurs abdominales,

- Et souvent, d’une éruption sur la peau, de nausées, de diarrhées et de douleurs abdominales et de symptômes respiratoires.

Dans de rares cas (moins de 1 %), il peut y avoir des complications neurologiques (méningite, encéphalite).

Depuis 2021, l’infection par le virus du Nil occidental est une maladie à déclaration obligatoire (MDO), ce qui renforce la détection et le suivi des cas, qu’ils soient importés ou autochtones. Consultez la page dédiée Alerter, signaler, déclarer | Agence régionale de santé Ile-de-France.

La surveillance

Le virus du Nil occidental est actuellement présent sur plusieurs continents. Depuis 2010, on note une augmentation du nombre d’infections neuroinvasives, accompagnée d’une extension géographique progressive en Europe et sur le bassin méditerranéen. Aujourd’hui, ce virus est endémique dans plusieurs pays d’Europe avec une présence particulièrement marquée dans les pays d’Europe du Sud.

Le dispositif de surveillance du virus du Nil occidental est pluridisciplinaire et s’inscrit dans une approche « une seule santé » (One Health). Il associe les secteurs de la santé humaine (ARS, Santé publique France, CNR des arbovirus, professionnels de santé) et de la santé animale (équine et aviaire – ANSES, LNR), ainsi que l’OFB, les DDPP, des équipes de recherche, des opérateurs de démoustication et des entomologistes.

L'objectif est de repérer précocement la circulation du virus afin de mettre en place rapidement des mesures de prévention et de protection des personnes, principalement la sécurisation des dons de sang et des greffons.

Pour rappel, l’infection par le virus du Nil occidental est le plus souvent asymptomatique chez l’homme, mais elle peut être grave chez les personnes immunodéprimées ou recevant une greffe ou une transfusion sanguine. C’est pourquoi il est important d’écarter du don les donneurs ayant un risque non négligeable d’être infectés par ce virus. Il s’agit d’un ajournement temporaire.

Une surveillance renforcée est mise en place chaque année entre le 1er mai et le 30 novembre, période d’activité du moustique vecteur. Pour plus d'informations : Surveillance épidémiologique des infections à virus West Nile | Agence régionale de santé PACA.

En Île-de-France : les huit départements franciliens ne sont actuellement pas considérés comme les zones les plus à risque de circulation du virus du Nil occidental. Les régions les plus concernées restent la Provence-Alpes-Côte-D’azur (PACA), l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine.

Un cas confirmé d’infection autochtone à virus du Nil occidental a été détecté en août 2025. D’après les éléments épidémiologiques disponibles (volets humain, animal et entomologique), il n’est pas possible de déterminer avec certitude le lieu exact de la contamination parmi les trois départements fréquentés pendant la période d’exposition : le Jura (région Bourgogne-Franche-Comté), la Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise (région Île-de-France). Il s’agit du premier cas autochtone identifié dans chacune de ces deux régions, ce qui appelle à une vigilance accrue et à un renforcement de la surveillance et des mesures de prévention dans ces territoires.

Pour en savoir plus :

Les mesures de prévention

En cas de circulation du virus du Nil occidental, les mesures de protection individuelle revêtent une importance majeure dans la réduction du risque de transmission du virus, en l’absence de moyens permettant d’éradiquer totalement ce risque :

- Destruction des gites larvaires à moustiques, notamment les eaux stagnantes dans les jardins et autour des habitations,

- Utilisation de moustiquaires, de préférence imprégnées : moustiquaires de lit, de porte ou de fenêtre, en particulier moustiquaires de berceau,

- Imprégnation insectifuge de tissus : rideaux, vêtements,

- Port de vêtements clairs, amples et couvrants, notamment en soirée,

- Utilisation de répulsifs cutanés,

- Limitation des activités en extérieur aux heures où les moustiques sont les plus actifs.

Dans la stratégie de protection contre les moustiques vecteurs, les répulsifs sont un complément à la tenue vestimentaire, à l’utilisation de moustiquaire et à la lutte contre les gîtes larvaires. Les répulsifs sont composés d’une substance active qui éloigne les insectes sans les tuer. Ils sont appliqués sur toutes les parties du corps non couvertes en évitant les muqueuses et les yeux. Ce sont des produits biocides de type TP 19.

Recommandations d’utilisation des répulsifs et biocides contre les moustiques (HCSP)