Les projets réalisés devaient porter sur une des 2 thématiques prioritaires suivantes :

Thématique 1 - L’amélioration du lien ville-hôpital pour la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques

Objectifs :

Préparer la sortie de l’hôpital de façon optimale et coordonnée entre les acteurs de l’hôpital et de la ville dans l’objectif de limiter les ré-hospitalisations et le recours aux services d’accueil des urgences (SAU), en mobilisant les dispositifs disponibles.

Organiser et anticiper l’hospitalisation directe sans passer par les urgences.

Thématique 2 : Le parcours médicamenteux

Pour améliorer la pertinence du parcours médicamenteux.

Exemples de projets développés

Le recrutement d’une infirmière coordinatrice a permis de renforcer les liens entre les hospitaliers et les acteurs de la ville en y apportant une expertise clinique. Les rencontres organisées entre hospitaliers et libéraux ont renforcé la connaissance des ressources locales.

Les libéraux ont été formés au repérage et à la prise en charge des troubles neuro développementaux. Des parcours alternatifs se sont organisés par des co-suivis de la Maison de santé pluridisciplinaire et des Centres médico-psychologiques pour les patients en attente de soins spécialisés.

Le travail en réseau a facilité l’organisation des soins et l’anticipation des sorties d’hospitalisation. Des progrès notables ont été observés dans l’accessibilité aux soins psychiques et somatiques, et également en situation de crise limitant le passage aux urgences.

Le dépistage précoce des douleurs neuropathiques s’est organisé en ville grâce à la formation des médecins libéraux par les équipes du Centre de traitement de la douleur et de la Structure douleur chronique. Le dépistage précoce a permis de transmettre les patients rapidement au Centre Hospitalier.

La mise en œuvre du projet a nécessité de nombreuses réunions ville-hôpital pour faire connaitre le projet d’adressage et faciliter l’adhésion des professionnels. Les liens entre l’hôpital et les professionnels libéraux ont été renforcés au bénéfice de la population ciblée.

Une solution spécifique innovante a été acquise afin de traiter ces douleurs (rTMS – Stimulation Magnétique Transcrânienne répétitive). L’évaluation du ressenti douleur des patients par l’utilisation du questionnaire concis douleurs (QCD) a montré une amélioration du score sur l’intensité de la douleur et l’impact sur la qualité de vie grâce à la solution rTMS.

Le recrutement d’une infirmière coordinatrice au sein de l’hôpital a permis d’organiser les parcours, les sorties d’hospitalisation ont été fluidifiées vers les établissements de réadaptation ou les HAD, permettant ainsi d’éviter les retards de prise en charge dans un contexte local de tensions hospitalières et d’errance des patients.

Également, une diminution des ré-hospitalisations a été observée proportionnellement à l’activité. L’adhésion aux réseaux de santé a favorisé la prévention et la coordination (Respad, douleur Paris, ReVHO …).

En interne, l’infirmière a assuré la coordination avec les spécialistes, l’imagerie, les staff pluridisciplinaires… La conciliation médicamenteuse a permis une amélioration de la sécurité médicamenteuse lors des séjours (+75 ans), et une amélioration de la communication entre les hospitaliers, le médecin généraliste et le pharmacien limitant ainsi le risque d’erreur médicamenteuse.

Un retour d'expériences positif

Les évaluations des projets retenus dans le cadre de l’appel à projets 2023 pour l’amélioration de la pertinence des parcours et de la coordination ville-hôpital démontrent la pertinence de ces démarches sur la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques. La coordination entre la ville et l’hôpital s’est améliorée par un accompagnement renforcé des patients et une meilleure orientation post-hospitalisation. Le rôle central du coordonnateur facilite la gestion des cas complexes, réduisant les passages aux urgences et assurant la continuité des soins.

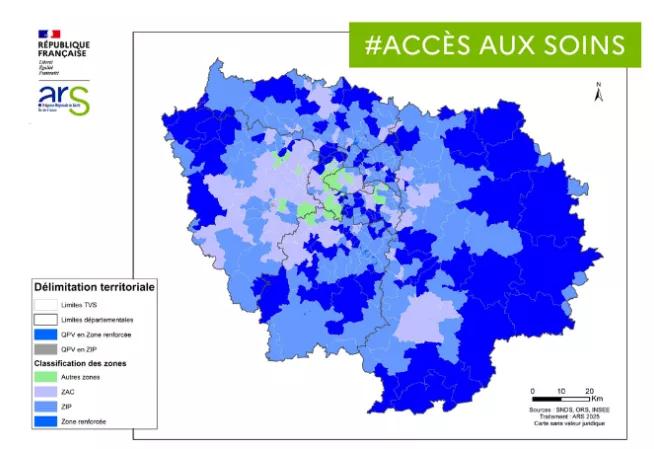

Grâce aux dispositifs de coordination, les patients ne perçoivent plus deux systèmes cloisonnés mais un parcours unifié. Les parcours coordonnés, lisibles et humains contribuent à améliorer l’expérience patient mais aussi à limiter les situations de renoncement ou de rupture. Les patients polypathologiques souvent âgés et en perte d’autonomie ne relèvent d’aucun dispositif clairement identifié et se trouvent ainsi en marge des parcours coordonnés existants. Dans un contexte de tension croissante sur la démographie médicale et paramédicale qui rend difficile l’accès aux soins, ces patients sont particulièrement exposés au risque de rupture, de renoncement aux soins ou de recours non programmé à l’hôpital.

L’amélioration du parcours médicament a permis de développer les liens entre l’hôpital et les pharmacies afin de mieux sécuriser la prise en charge médicamenteuse, et de renforcer la vigilance des prescripteurs.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans les orientations du Projet régional de santé d’Île-de-France et répond aux exigences actuelles de coordination des soins à l’échelle locale.

Un webinaire sera organisé prochainement afin de partager les retours d’expérience des porteurs de projets, les établissements de santé et les acteurs de la ville de la région y seront conviés.