Cadre règlementaire

L’organisation de ce type d’activités est soumise à une règlementation spécifique pour :

1. Protéger l’audition du public : le niveau sonore diffusé ne doit pas être à l’origine de troubles pour le public. Le responsable du lieu doit mettre en œuvre des mesures de prévention du risque auditif.

2. Préserver la tranquillité́ du voisinage : l’exploitant doit s’assurer que les émissions sonores de son activité n’engendrent pas de nuisances pour les riverains.

Règlementation applicable

Code de l’Environnement : Articles R. 571-25 à R. 571-28 relatifs à la protection du voisinage.

Code de la Santé Publique : Articles R. 1336-1 et suivants relatifs à la protection du public.

En cas d’infraction, les responsables de l’activité s’exposent à des sanctions administratives et pénales :l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité́ de la sécurité́ du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité́ qui s'y déroule.

Le contrôle de ces dispositions règlementaires est confié aux délégations départementales de l’ARS Île-de-France, sauf à Paris où ce sont les services de la Préfecture de Police qui ont la charge de l’instruction des signalements.

Obligations auprès du public

Le tableau ci-après résume les différentes obligations suivantes incombant à chaque catégorie de lieux en fonction de leurs caractéristiques :

- Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 dB(A) sur 15 minutes et 118 dB(C) sur 15 minutes. Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu'à l'âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 dB(A) sur 15 minutes et 104 dB(C) sur 15 minutes ;

- Enregistrer en continu les niveaux sonores en dB(A) et dB(C) auxquels le public est exposé et conserver ces enregistrements ;

- Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en dB(A) et dB(C) auxquels le public est exposé ;

- Informer le public sur les risques auditifs ;

- Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ;

- Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquelles le niveau sonore ne dépasse pas la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 dB(A) équivalents sur 8 heures.

Festivals | Discothèques (quelle que soit la capacité d’accueil) | LDSA dont la capacité d’accueil | LDSA dont la capacité d’accueil | Cinémas, établissements d’enseignement spécialisés et de création artistique |

1° à 6° | 1° à 6° | 1°, 4°, 5°, 6° | 1° à 6° | 1° |

| 1°, 4°, 5°, 6° si ≤ 300 personnes | 1° si non habituel | 1° si non habituel |

Tableau des obligations en fonction de la nature de l’activité

Affichage et enregistrement du niveau sonore

L’affichage des niveaux sonores d’exposition maximum du public doit permettre d’avoir connaissance, en temps réel, des valeurs maximales pondérées sur 15 min en dB(A) et en dB(C) auxquelles le public est exposé.

Il est généralement situé à proximité de la console afin de permettre afin de permettre une action rapide de correction si nécéssaire et doit être visible facilement par la clientèle.

L’appareil doit être vérifié de manière périodique par un professionnel (tous les 2 ans).

De manière analogue, un enregistrement des niveaux sonores en continu de l’exposition du public en dB(A) et dB(C) doit être réalisé pour certains types d’activités. Ces enregistrements doivent correspondre aux niveaux maximaux d’exposition et être conservés pendant 6 mois minimum et être consultables par les autorités le cas échéant.

Mise à disposition gratuitement de moyen de protection individuel

Selon la catégorie de l’activité, il peut être demandé de mettre à titre gratuit, un nombre suffisant de protections auditives individuelles (bouchons, casques, etc.) adaptées, notamment par leur format aux différentes catégories de publics (adultes, adolescents, enfants, etc.)

Le ou les endroits de mise à disposition de ces protections auditives au sein du lieu doivent être facilement identifiables et accessibles par le public tout au long de l’activité.

Le prêt est une forme de mise à disposition gratuite, qui n’interdit pas un système de caution. Les dispositifs réutilisables doivent être dans un bon état d’utilisation, d’hygiène et de propreté́. Une attention particulière est portée aux risques infectieux, notamment en contexte épidémique. Dans un objectif de développement durable, il est recommandé́ de mettre en place une distribution, une collecte et un recyclage des protections auditives minimisant les impacts négatifs pour l’environnement et la santé.

Information du public sur les risques auditifs

Afin d’éviter ou de réduire le développement de traumatismes sonores chez le public ainsi que des effets extra-auditifs, il est nécessaire que chacun connaisse ces risques pour la santé et les moyens de s’en prémunir.

Une information du public sur le comportement à adopter est nécessaire. Les bons gestes à adopter lors d’une exposition à des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés (lors d’un festival, en discothèque, en concert, etc.) sont :

- s’éloigner des enceintes ;

- faire des pauses régulières dans une zone calme ;

- porter des protections adaptées à ses oreilles.

Le message peut être diffusé par le biais de différents supports : affiches, spots, message audio de prévention.

Il est également nécessaire d’informer le public qu’en cas de sensations d’oreilles cotonneuses, de sifflements ou bourdonnements, qui persistent plusieurs heures après l’exposition à des niveaux sonores élevés ou après une nuit de sommeil, il est primordial de consulter un médecin, un ORL ou un service d’urgences hospitalières sans attendre, car un traitement rapide peut éviter ou réduire des effets irréversibles tels que des acouphènes ou une perte auditive.

Zones et périodes de repos auditif

Selon la catégorie de l’activité, il peut être demandé de mettre en place une zone de repos auditif ou, à défaut, d’une période de repos auditif. L’objectif est de permettre au public de reposer ses oreilles par une exposition à un niveau sonore le plus faible possible.

Ces zones de repos auditif doivent être facilement identifiables par le public. Elles sont distinctes des lieux d’aisance ou des zones de service ou dédiées aux fumeurs et offrent une capacité́ d’accueil raisonnable au regard de la taille du public accueilli dans le lieu. À titre d’information, le Haut Conseil de la santé publique a recommandé́, dans son rapport de 2013, que la surface de la zone de repos auditif représente au moins 10 % des surfaces du lieu.

Obligations auprès du voisinage

L’exploitant doit s’assurer que les émissions sonores de son établissement respectent les limites d’émergence sonore imposées de jour comme de nuit, qu’il s’agisse de locaux adjacents ou non à des habitations.

Pour cela, ce dernier est tenu de faire réaliser l’étude de l’impact des nuisances sonores et de mettre en place les dispositions nécessaires pour garantir la tranquillité de voisinage.

Cette étude doit permettre de définir les niveaux maximums autorisé pour respecter les niveaux d’émergences sonores perçus chez les riverains.

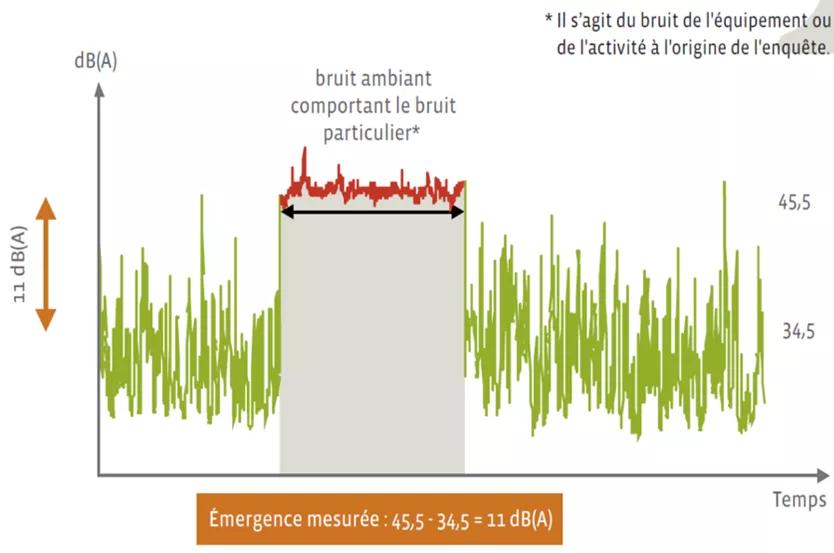

Émergences sonores

L'émergence sonore correspond à la différence en décibel (dB) du niveau sonore perçu chez les riverains entre les phases de bruit ambiant (avec diffusion de musique) et du bruit résiduel (sans diffusion de musique). Les exploitants doivent respecter certaines limites pour ne pas gêner le voisinage, de jour comme de nuit.

Pour les lieux fermés :

- L’émergence sonore globale ne doit pas dépasser 3 décibels A.

- L’émergence par bande d’octave ne doit pas dépasser 3 décibels

Pour les lieux ouverts :

- L’émergence sonore globale ne doit pas dépasser :

- 5 décibels A entre 7h et 22h,

- 3 décibels A entre 22h et 7h, avec un ajustement supplémentaire en fonction du contexte défini par la réglementation (Article R1336-7 du Code de la Santé Publique).

- L’émergence ne doit pas dépasser 7 décibels dans les bandes d’octaves (125 Hz et 250 Hz) et 5 décibels dans les bandes de fréquences moyennes à élevées (500 Hz à 4 000 Hz).

Étude de l’impact des nuisances sonores (EINS)

L’Étude de l’Impact des Nuisances Sonores (EINS) est un document obligatoire, réalisé par un bureau d’étude, dont l’objectif est de déterminer les niveaux sonores d’exploitation autorisés dans l’établissement permettant de respecter le cadre règlementaire.

Cette étude doit tenir compte du mode de fonctionnement de l’activité (horaires, matériel de sonorisation, position des ouvrants et des organes de diffusion, etc.).

Contenu

A minima de l’EINS doit comporter les éléments mentionnés par l’article 5-III de l’arrêté du 17 avril 2023 :

- L’identité́ de l'exploitant du lieu, du producteur, du diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité́ de la sécurité́ du public, ou du responsable légal du lieu où l'activité́ se déroule ;

- L’identité́ et les coordonnés du professionnel ayant réalisé́ l'EINS ;

- La date de réalisation de l'EINS ;

- Une description de l'activité́, du lieu, de ses équipements de sonorisation et de ses autres équipements bruyants ;

- Un croquis présentant notamment la répartition des activités, les points d'émission sonore, les points de mesurage, les zones accessibles au public, d'exposition du public, d'impact possible sur les riverains ;

- Une analyse de l'environnement du lieu avec notamment la localisation des bâtiments riverains ;

- Une analyse des impacts sonores prévisibles de l'activité́ envisagée, selon les différentes configurations envisagées, dans l'environnement du lieu ;

- Une description des principales solutions permettant de prévenir les nuisances sonores pour les riverains ;

- Une prescription de mise en place de limiteurs de pression acoustique si nécessaire.

Cette étude peut conclure à la nécessité de faire installer un limiteur de pression acoustique, respectant les valeurs de réglages préconisées par l’acousticien.

En cas de contrôle, l’étude doit être présentable à tout moment aux autorités.

Une EINS peut être considérée non-conforme si les conditions d’exploitation ne correspondent pas aux informations présentées dans l’EINS ou si l’étude réalisée par l’acousticien n’est pas satisfaisante. Cette situation nécessitera la réalisation d’une nouvelle étude et pourra faire l’objet de sanctions pénales et/ou administratives. Pour plus de précision, rapprochez-vous du service santé-environnement de l’ARS dans votre département (ou pour la commune de Paris, de la Préfecture de Police).

Une mise à jour de l’EINS doit être réalisée dans les cas suivants :

- Modification du système de diffusion (amplificateurs, haut-parleurs, etc.) ou des emplacements des haut-parleurs ;

- Ouverture d’ouvrants n’ayant pas été pris en compte dans l’EINS ;

- Travaux sur le bâti entrainant une modification des transmissions acoustiques.

La modification de la chaine de sonorisation peut également nécessiter la vérification du limiteur de pression acoustique.

Limiteur de pression acoustique

Les limiteurs de pression acoustique (LPA), permettent de contrôler à tout moment le volume de diffusion de votre installation afin de permettre de respecter les valeurs préconisées par l’EINS.

Le LPA doit être installé et réglé par un professionnel, qui devra délivrer un certificat lors de l'installation (télécharger le modèle). Une vérification du limiteur devra être réalisée de manière périodique tous les deux ans ou en cas de modification de la chaine de sonorisation.

Sanctions en cas de non-conformité

Les exploitants d’établissements sont exposés à des sanctions administratives, pénales et civiles en cas de non-respect de la réglementation relative aux nuisances sonores.

Sanctions administratives

Le préfet peut décider des mesures suivantes :

- La suspension de l’activité musicale de l’établissement,

- La fermeture temporaire, pouvant aller jusqu’à trois mois pour les établissements concernés,

- Le retrait ou le non-renouvellement de l’autorisation d’ouverture tardive.

Sanctions pénales

En cas d’infraction, l’exploitant s’expose à :

• Une contravention de 5ème classe (jusqu'à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive),

• La confiscation du matériel de sonorisation.

Sanctions civiles

Les exploitants peuvent également être condamnés au civil, les victimes (clients ou riverains subissant des nuisances sonores) ayant la possibilité de réclamer réparation devant les juridictions civiles.

Attention : Les personnes morales sont également pénalement responsables.